前言

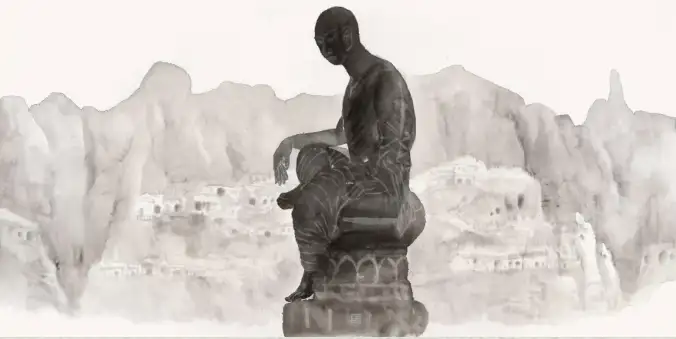

盖茂森与盖会宁以水墨为媒,将家族传承与地域文化深度融合,共同探索着中国水墨艺术的现代性转型。本次展览呈现百余幅近十年创作的精品,包括盖茂森与盖会宁共同合作为明代江阴籍旅行家徐霞客创作的巨幅水墨造像,展现江南文脉的当代新生。 盖茂森以“墨染”解放造型,盖会宁以“黑白”重构空间,他们的艺术实践,既是家族血缘的延续,更是对江南文化的共同深耕。也共同构建了江南文脉绘画的现代性叙事方向。此次巡展不仅揭示了水墨艺术的代际传承如何成为文化创新的动力,更为全球化语境下的本土艺术转型提供了重要案例。

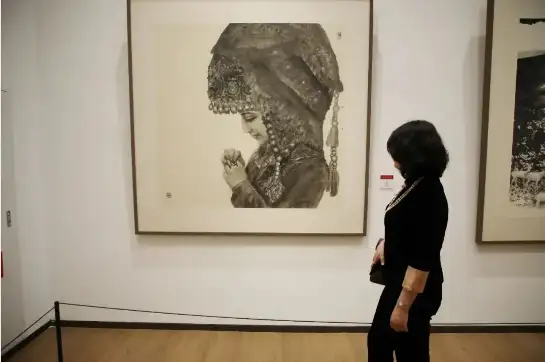

江南文脉的根系性是地域基因与家族传承的交织,盖茂森作为新金陵画派的代表,以“没骨渲染”革新传统技法,以墨色晕染造像,既延续江南文人诗意的灵动,又融入塞外浑厚豪放的艺术气息。其代表作《戈马江南》获得当年全国最高奖,现收藏于中国美术馆,《品茶图》《雄风》现陈列在中南海和北京人民大会堂,成为中国公共空间的文化符号。

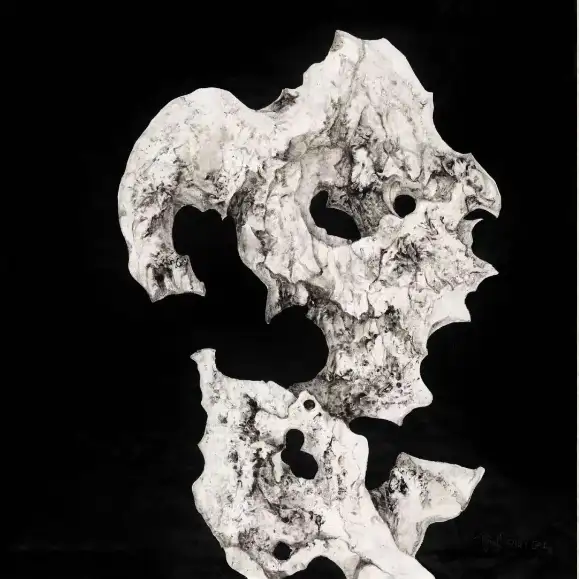

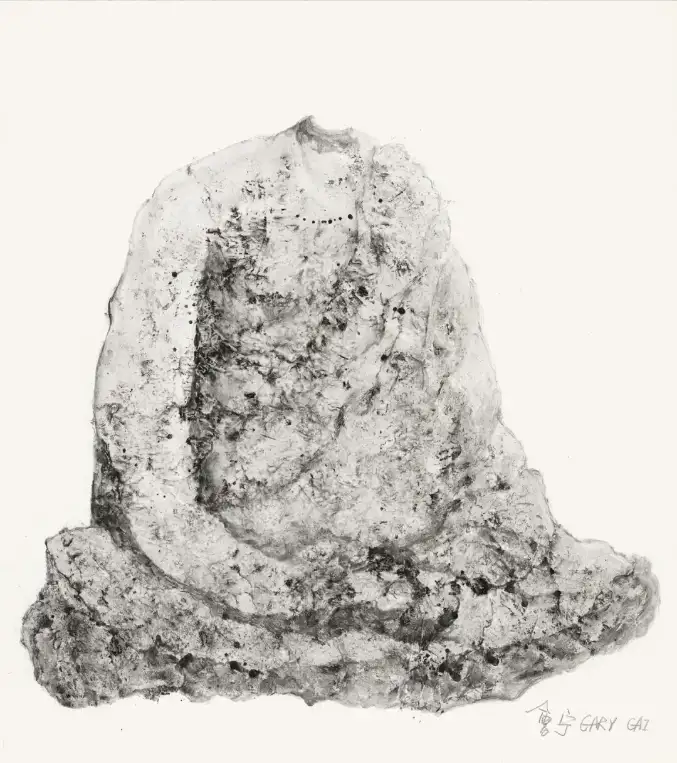

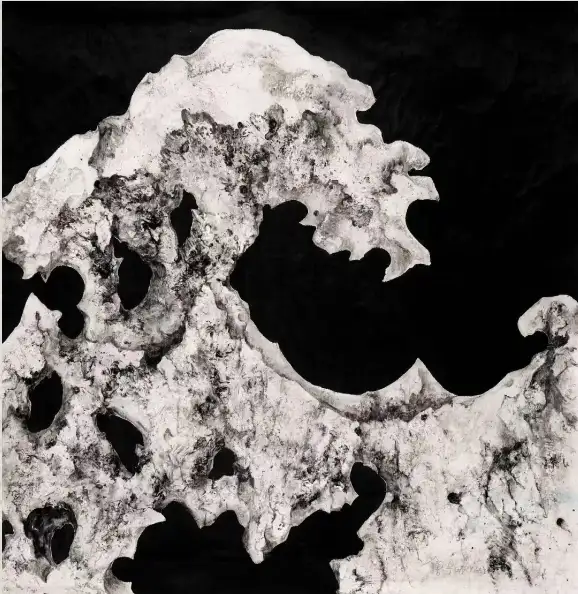

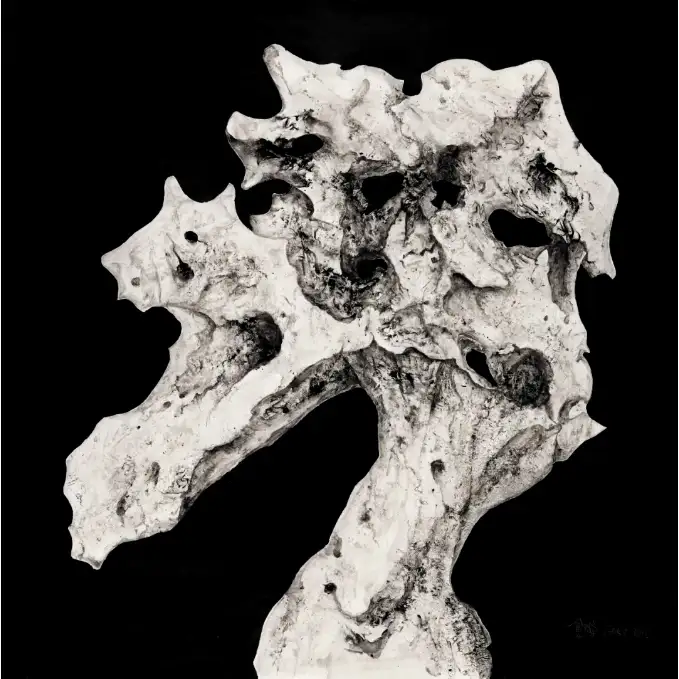

盖会宁则以太湖石为核心,从微观视角重构江南意象。他通过生宣反复涤染,将太湖石的褶皱、孔洞转化为“知白守黑”的极简黑白对比,如《石破天惊》系列以局部细节的极致刻画,将江南文人“以小见大”的艺术传统进行当代化转译。抽象与超写实的水墨融合,标志着水墨从传统媒介向当代艺术载体的跨越。水墨语言的代际裂变,是他们对艺术极简提炼的过程。盖茂森的“没骨渲染”技法突破传统造型束缚,赋予物象现代视觉张力,形成现代新水墨的重要特征。他将现实主义题材与中国写意精神结合,成为“中国画现代写意性”的开拓者之一。盖会宁则更具全球视野,用当代绘画意识重构东方美学的新鲜表达,形成跨文化的艺术对话,使水墨突破地域局限,成为国际当代艺术的水墨世界新语法。

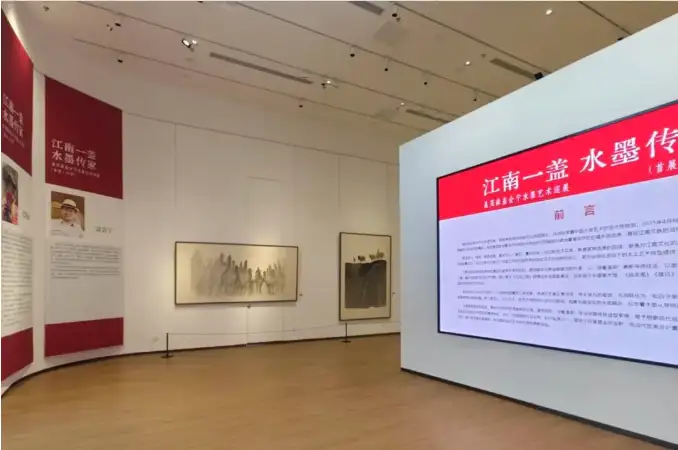

4月8日下午,“江南一盖 水墨传家”——盖茂森盖会宁水墨艺术巡展(首展)在江阴美术馆开幕。本次展览汇聚了盖茂森、盖会宁父子的百余幅水墨佳作,吸引了众多艺术爱好者前来观展。

开幕式上,江阴市书画院院长、美术馆馆长夏静介绍,盖茂森与盖会宁作为江南水墨艺术的代表人物,此次展览的作品充分展现了他们独特的艺术风格。盖茂森作为江苏省国画院顾问、一级美术师,他的作品扎根江南,却以西北的苍茫拓宽了水墨的边界,如《戈马江南》等作品,以其独特的“没骨渲染”技法,赋予物象现代视觉张力。盖会宁以自己多年来游学的经历,立足传统,以全球视野重构水墨语言,其作品如《石破天惊》系列,将太湖石的褶皱、孔洞转化为“知白守黑”的极简黑白对比,形成独特的当代水墨视觉观念。

江阴市文联党组书记唐晓峰在致辞中表示,本次展览以“江南一盖水墨传家”为主题,集中展示了盖茂森、盖会宁两位艺术家百余幅近十年创作的精品力作,包括他们共同合作创作的明代江阴籍旅行家徐霞客的巨幅水墨造像。通过这次展览,我们不仅可以欣赏到两位艺术家的精彩作品,更是为江阴的广大艺术爱好者提供了一次难得的学习和交流的机会,对于推动江阴文化艺术的繁荣发展具有重要的意义。

盖茂森致辞

盖茂森、盖会宁父子在开幕式上表达了对家乡的眷恋、对艺术的热爱,以及对展览的感谢。盖茂森表示,此次展览不仅是对他们艺术成就的肯定,更是对江南文化的一种传承和弘扬。盖会宁则表示,他将继续努力,以水墨为媒,探索更多元化的艺术表达方式。

盖会宁致辞

据悉,此次展览时间为4月8日至4月24日。(文静 张可心)

展厅概况:

艺术家介绍:

盖茂森1941年生于江苏无锡,祖居江阴后塍,现为张家港市。1954年於无锡市辅仁中学学习,1965年毕业于南京艺术学院中国画专业,1976年于江苏省国画院任专职画家。现为江苏省国画院顾问,国家一级美术师,中国美术家协会会员,中国画学会创会理事,文化部中国画创作研究院研究员。历任江苏省艺术专业高级职务评审委员,江苏省第八、九届人民代表大会代表。多次参加全国性学术研讨会,发表学术论文。作品《戈马江南》《老担新挑》《胜利的脚步》《雄风》《香妃进京》等作品多次入选于全国美展和国外大展并获《一等奖》《金奖》《特别优秀奖》《学术成就奖》。中华人民共和国文化部、北京人民大会堂、毛主席纪念堂、中南海、天安门陈列室 、中国美术馆、中国国家画院、江苏省美术馆、天津艺术博物馆、黑龙江博物馆 、日本名古屋博物馆等均珍藏、陈列其作品。其中代表作“戈马江南”被中国美术馆收藏,并入选中国美术家协会主办的1901~2001百年中国画展,入编《百年中国画1901~2001年大型画集》。曾应邀赴日本、美国、新加坡、泰国等国及香港台湾等地区举办画展和讲学,中央电视台、中央教育台播放访谈节目及专题片,出版有《盖茂森画选》《当代江苏画派名家盖茂森》《盖茂森画集》《中国当代名家画集—盖茂森》《盖茂森新疆人物画》《盖茂森作品集》《盖茂森写意人物》等多种画集。传略载入《中国美术家辞典》《中国美术年鉴》《世界名人辞典》等。2017年盖茂森艺术馆在南京市中心落成开幕。

部分作品欣赏:

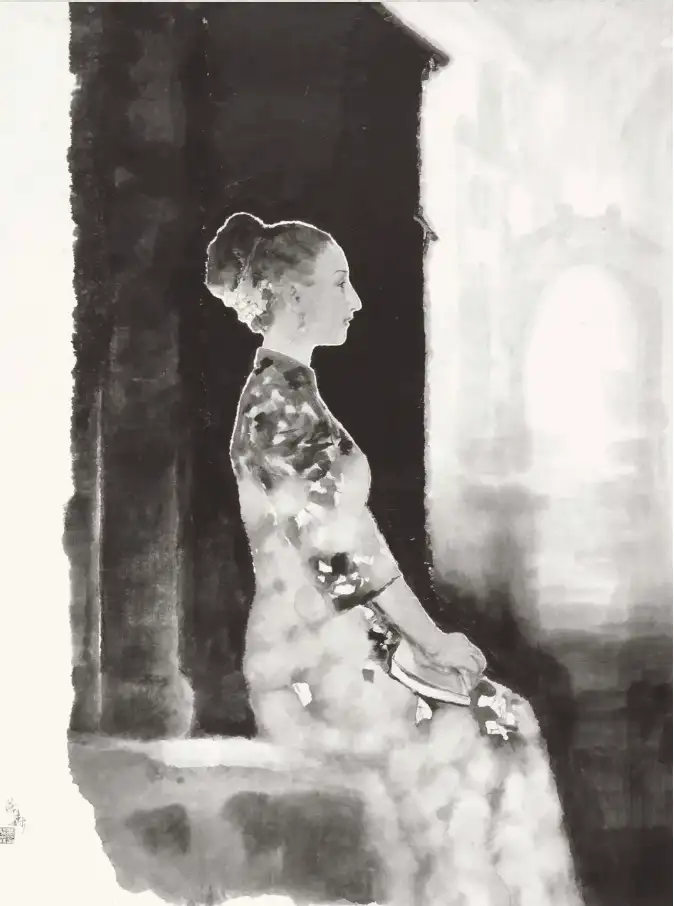

盖茂森 《博斯腾湖惊鸿》144cm×249cm 生宣水墨2021年

盖茂森 《佛佑》120cm×247cm 生宣水墨2017年

盖茂森 《圣山雪痕》200cm×199cm 生宣水墨2015年

盖茂森 《外婆桥》160cm×120cm 生宣水墨2021年

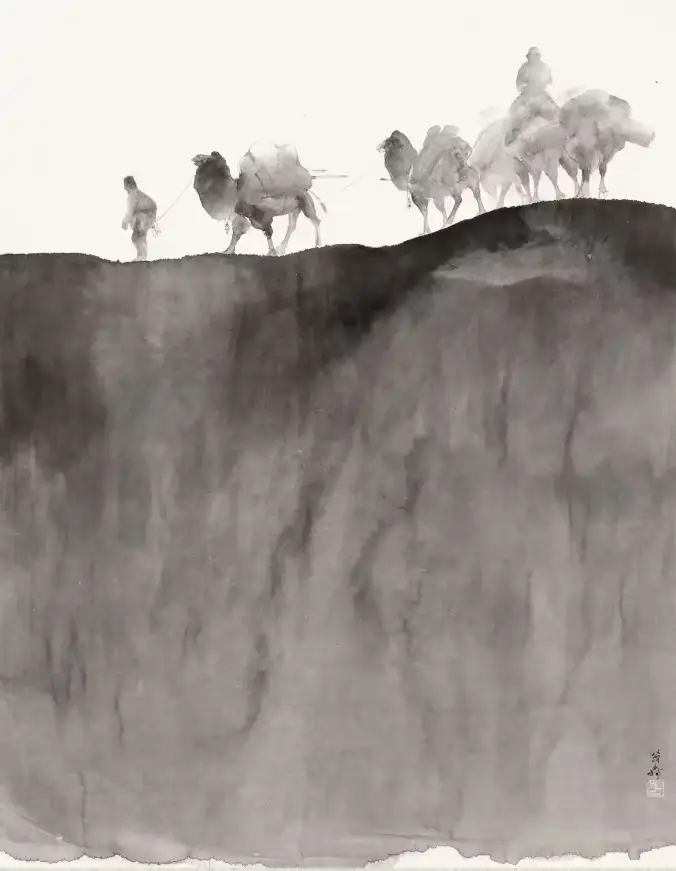

盖茂森 《响沙驼铃来》184cm×145cm 生宣水墨2015年

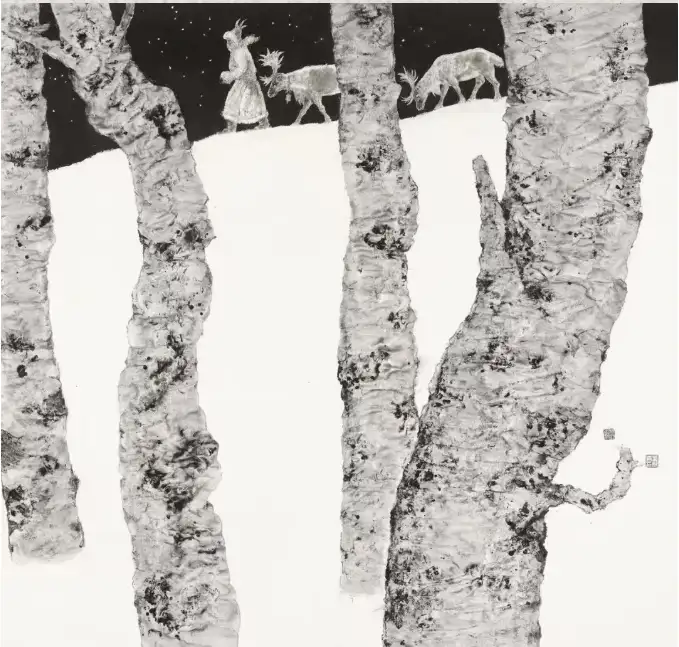

盖茂森 盖会宁 《野林牧雪》177cm×189cm 生宣水墨2023

大美壮哉 墨痕艺游

关于盖茂森生宣水墨系列作品的研究

蓝胜兰

偶然在中央电视台书画频道的节目中看到著名理论家薛永年老师讲解盖茂森先生的作品,其中谈到盖茂森先生的水墨人物画作品的艺术水平已经超过了五代的梁楷。虽然我欣赏并且长期关注盖茂森先生的艺术风格与艺术走向,经年在画派研究的文章里也有几段有关盖茂森先生作品的研究章节。我也非常遵从艺术评论需要独立思考的基本理念,也非常敬重薛永年老师和盖茂森先生。但仍然对超过五代梁楷这个提法是否合适有了一丝想法,觉得有机会定要研判一下,证明自己的疑惑。

时间使我们最大的敌人,在这个艺术的盛世之中。看似忙忙碌碌却又无所事事的生活,总让我们会改变计划的日程表。间有断断续续的抽时间浏览和收集各方面有关盖茂森先生的艺术信息,一直没能停下奔波的脚步,来系统的规划下关于盖茂森先生艺术研究的具体方向。

今年的早些时候,赴北京参加一个活动,活动的间隙按惯例去京城的几个重要场馆巡游一翻。午后来到计划中的中国美术馆,久违的暖风视乎有些让人恍惚。又恰好今天的展览是江苏省国画院的进京汇报展,参展都是些比较熟悉的主流江苏画家的作品,熟悉的画风更是使人觉得倍加温馨。

顺着展线漫游观摩,在一不经意处,忽然眼前这幅作品让我停住了脚步。凝神细观之下我几乎被震撼到了,对于理论研究者而言,说当时无法用言语去形容那种观感,似乎有点虚伪。可是这种感觉到现在还存在,以往常用的辞藻都有些贫瘠。何必套用,尽量用个普通观众的直觉去描述。

在中国美术馆这样的空间里,这幅作品的尺幅不算很大,大约高宽都在两米左右。近看很当代,黑白之间充满着机理效果,基本是浓淡相间的没骨。在我的印象中,江苏省国画院好像很少有如此风格的画家。江苏的画风还是工写兼备,多写实,少抽象。一派江南人的中庸做派,唯美到骨子里去的优雅身段。昆腔吴语,烟雨润泽,就这脾性硬生生的占据了上下五千年中国美术史的大半壁江山。

又有点游于题外了,近看无物,生理性的退后几步再作观察。退后一步是精彩这句子用在此时真是感触深切,视线中一切渐渐清晰显现。画面大块凝重的水墨肌理原来是沙山,占据了画面的四分之三。沙山之上是一队大漠中行走的商旅驼客,之上是大段的留白。大面积水墨的沙山部分虽层层积染,肌理丰富,却不见生宣纸本水墨渲染时难以避免的积水痕迹。充满沙尘的流动感也不失庞大沙山应有的体积感,澎湃大气中蕴含着嫣然的律动。沙山上那队商旅驼客,没骨写就却不失笔意。人物角色布局节奏自然,细节处凸显洒脱。似有似无,恍若幻境。虚时如入烟尘缥缈间,实时传真喘息呼气中。

画面呈现的视觉角度犹如置身大漠,孤身一人用尽力气穿越又一个沙丘,深入低谷稍事休息的间隙。风中阵阵驼铃隐约飘过,抬头仰望,沙尘迷漫之际,天空之上只见一队驼客穿行沙峰而过。刹那间风化的沙石随动坠流,如瀑布千尺飞驰,似雪崩坍塌绝壁,偶遇阻力随缘变形。重塑万千婀娜,代言天地变脸。是感动,千里无人之境有人与我同行。是感叹,相逢之后又是何时再见。画中四驼二人,一人驼前行走,虽身处流沙却脚步稳健,人物造型略有倾斜,露随时有脚步陷落之失态,投处处步履艰难之名状。身后两驼绳牵楚楚轻装而行,是主人不舍,还是茅庐初出就丝路远行。真情不知,令人遐想。余二驼身负重荷紧随其后,驼上之人紧握缰绳双腿微绷,随势变幻身形不得散失。抑驼上之物乃万里奔波而来,是惜物值千金,是怜路途艰险。或大漠之水珍,或荒原之盐缺。感丝路花雨只闻歌舞华滋,何见眼前频频艰险出入。此情此境,让人唏嘘。

最令人折腕叫绝的是作品下方的一条留白,在大片墨色的衬映下,极为生动。墨色泼染的边缘自然流淌,蓄势渐进,给观者留有想象的余地。实为呈真,虚乃献胜。这样的画面处理氲合了古人的哲学思想,计白当黑抑或道法自然。可谓墨是白的是,白是黑的非。为了细赏墨痕之绝美,躬身上前,这才发现作品右下方落有穷款。茂森二字,原来是江苏的盖茂森先生的作品,不由心生崇敬。盖茂森先生如今已七十多岁,曾经纵横中国画坛。我对盖茂森先生的画风是比较熟悉的,主题创作,江南诗意,民族风情皆擅。如此风格却不曾见过,变化之大,成就之丰,令我惊讶。众所周知在中国画的创作中能够找到一丝个人的风华已是不易,故此功成名就之时。再闯新路,再造一个新的姿势。白石老人有衰年变法丛稿,传为画坛佳话。盖茂森先生的这个巨变,真心让我一时语塞。敬佩之心油然升起,想起之前著名理论家薛永年老师解析。赞盖茂森先生的水墨人物画作品的艺术水平已经超过了五代的梁楷,眼前这幅盖茂森先生的作品,水平之高,薛永年老师此论点实乃当之。薛永年老师不愧为当代理论界的领衔大家,理论研究功力深厚,观点独到论据严实。从点滴处观微微大象,去糟粕,存大爱。今所见所感深觉理论研究虽不可从众,但也不可独断专行,眼见为实,去瑕存真。

作为研究者,除了向观众传递作品画面给我们带来的视觉感受,技法和艺术风格的解析也是重要的一个方面。这幅作品表现的视觉角度很震撼,在正常的观赏距离,观众的视点是大面积的墨色,抬头才能看到人物,使观众有了“客从天上来”的错觉。大面积墨块与留白呈水平状叠加,形成独特的图像构成感即是对比也是融合。特别是细节处理微妙,使画面很抢眼的同时又具有引人深入的可看性。使静态的画面充满动感,充分给予观者与作品视觉的互动。不只是吸引眼球那么点点精彩,还能留步细赏。这种感受在中国画的世界里并不多见,架上绘画的视觉延展性在全世界都是一个全新的研究方向,在影像,视频科技与艺术高度进步的今天,如何使传统绘画作品在当代能够继续发展而不只是苦守困步,这或许是个方向。与此同时这幅画在技法上有个地方很值得研究,中国画向来讲究皴法,皴法在千年的绘画长河里万千变化使然,但以往我们所见的种种皴法不管如何变化,在纸张上展现的视觉表现是墨色的干燥程度和蹭擦力度。总之是毛笔在含水量较低的状态下与中国特有纸张接触下留存的痕迹,用来表现中国式的物体体积感,凹凸感和明暗光影,我们暂时定义为干皴。而眼前的盖茂森先生的这幅作品里留下的却是满眼的湿润,在湿润变幻的墨色里却完整的展现了物体体积感,凹凸感和明暗光影,重点在于不是用泼墨、揉纸、水拓、物印或是化学的留白和晕染流淌等等技术那样随意简单。而是高度提炼中国画技法的传统笔法,在中国画纸张特有渗透与沉淀的原理中摸索,寻找新的方法。几支笔干湿并用,应用海绵原理,同时结合给排水技术使纸张、笔墨、水份得到平衡,从而获取笔墨的控制权,方能随心所欲纵横纸上。处处见笔,却不见反复落墨干燥后形成的多余水迹。

特别神奇的是这幅作品保留的这种墨色湿润度,是历代画家追求的,作品没有完成干燥前的那种视觉湿度,解决了以往画家总是留不住,作品未干前的那种墨色淋漓的理想效果,而产生的遗憾和困惑。更类似于雨后彩虹般难得,让人要上前触摸的冲动,苦于对艺术家作品的尊重和观赏艺术品的自律,不得为之。和传统意义上的皴法有了太多突破,我觉得这应当可以称之为一个新的皴法,湿皴。

这样的画坛大家,这样的笔墨成就,会有太多人去研究,去解析,去探寻。但是在这里我还是要表述我的研究结论,盖茂森先生的生宣水墨这个系列作品用笔大胆灵动,无形水墨铸就,却拿捏到位。细节刻画光影传神,凌波微幻。构成奇巧重塑天地,乃平面视觉之新域。写意墨色淋漓手法凌厉。随心控制水墨延展,画面肌理晕化浑然天成,处处见笔又隐约无迹。此等风华直追五代梁楷如神来造化,当代画家有此功力者寥寥。如此笔墨,当今中国画坛,谁与争锋。如此大作,今时呈现,乃盛世之福址。文化之瑞祥。

薛永年师之赞,言之有理,我辈拱手叹服。

艺术家介绍:

盖会宁,中国当代艺术家,盖茂森艺术馆执行馆长,多年来游学展访于欧洲、北美、西非、大洋洲、东南亚等地区。在萃取东方文化思想的同时,吸收东西方绘画的表现手法,并积极导入当代审美的视觉传达意识。作品应邀在中国、英国、德国、法国、日本、加拿大、澳大利亚、印度尼西亚等国家和艺术机构展出。作品收录出版于多种艺术杂志及艺术合集,论文发表于中国国家级艺术类核心期刊《国画家》等。 盖会宁的作品中展现了画家长期以来对古代经典艺术的参悟,呈现了画家海外研学之旅对世界各国绘画语境的探究,体现了画家多种族文化共融的艺术创作理念,表达了当代水墨艺术对古今中外美学的对比性思考。形成了盖会宁独特的当代水墨视觉观念与艺术风格。

部分作品欣赏:

盖会宁 《神象》124cm×124cm 当代水墨2025年

盖会宁 《菩萨座》 100cm×90cm 当代水墨2019年

盖会宁 《后浪》124cm×124cm 当代水墨2025年

盖会宁 《独钓金山》124cm×124cm 当代水墨2022年

盖会宁 《佛影》124cm×124cm 当代水墨2025年

盖会宁 《西海龙王》124cm×124cm 当代水墨2025年

水墨世界新语法

从英国看中国艺术家盖会宁的当代水墨艺术实验

—— 黄叶怿霖

笔者在英国利兹大学艺术学院研学艺术设计方向。对于当代艺术的“实验性”尤为敏感——它既是西方艺术史的核心议题(如杜尚的现成品、波洛克的行动绘画),也是东方艺术家在全球化语境中寻找自身定位的必经之路。中国艺术家盖会宁的水墨实践,恰好为这种跨文化实验性提供了独特的观察样本。他的作品既扎根于中国水墨传统,又通过绘画材料、哲学观念和视觉语言的革新,与西方当代艺术形成了对话与碰撞。

首先我们看到盖会宁绘画材料的实验性,水墨的“去媒介化”与综合化应用。在西方当代艺术中,媒介的突破常表现为对传统绘画载体的颠覆(如装置艺术、数字艺术),而盖会宁的实验性却体现在对传统水墨材料的极致探索。他通过反复涤染生宣纸,创造出纯黑亚光底色,甚至尝试用半透明矿石晶体以增强画面体积感。这种对材料物理性的挖掘,与英国艺术家安尼施·卡普尔(Anish Kapoor)对颜料与空间关系的探索有着异曲同工之妙,但盖会宁的“黑”并非单纯色彩,而是承载道家“知白守黑”的哲学隐喻。与此同时,他的创作历程展现了材料综合化的实验轨迹。从早期的线描到丙烯彩墨,最终回归水墨生宣。这种路径与西方艺术家如基弗(Anselm Kiefer)在综合材料中注入历史叙事的策略不同,盖会宁的转向更强调对东方材质本体的重新发现,而非东西方绘画媒介的简单替换。接着,盖会宁绘画技法中的跨文化嫁接,超写实与抽象的对峙,他的《太湖石系列》以超写实细节刻画岩石的纹路、风化痕迹,甚至模仿摄影的像素级精度,但其画面中又穿插大面积淡墨渲染的抽象留白。这种具象与抽象并置,令人联想到西方超现实主义(如达利的“偏执批判法”),但其内核却源于中国文人画的“虚实相生”传统。例如,《洞天福地》(2020年创作)中,石头的肌理如雕塑般立体,而背景的虚空则暗含禅宗“空无”之境。对英国学者而言,这种技法实验的独特性在于:它既未完全拥抱西方抽象表现主义的“无意识挥洒”,也未陷入传统水墨的程式化。盖会宁的笔触在严谨与松弛间游走,以极简的黑白灰构建出充满张力的视觉空间,呼应了英国学者劳伦斯·比尼恩对东方艺术中“空间活力”的解读。

我们紧接着看到盖会宁对于当代水墨艺术观念的重构,从“文人趣味”到他作品里对全球性文化的隐喻。中国赏石文化原本是文人雅士的私人寄托,但盖会宁将其转化为具有普世意义的当代符号。他笔下的石头不仅是太湖石的物质表面的再现,更是“千万年自然与人文碰撞”的象征,这种对物象的哲学化处理,与英国艺术家瑞秋·怀特里德(Rachel Whiteread)通过雕塑凝固空间记忆的观念不谋而合。然而,盖会宁的实验性更体现在对东方美学的现代转译。例如:在《果篮系列》(2024年创作)中将传统清供题材与平面化留白结合,水果的鲜活与背景的禁锢形成隐喻,暗含对生命与束缚的思考。画面中篮子形态的留白,既是中国传统水墨妙逸的延展,也是预留了观众于作品之间的一种思考性互动空间。这也是用绘画表达了中国哲学中“有”与“无”的重要概念。其讨论始于老子,在中国道家哲学中,“有”与“无”是核心概念之一,认为“无”是万物的起源而有是“无”中产生的。这两者代表着一种相互依存、互为补充的哲学观念。而佛家,特别是禅宗,对“有”与“无”的理解也具有独特的视角。佛家强调空性,认为一切现象都是暂时的、变化的,没有固定的本质。因此,佛家的“无”可以理解为空性和无常,而“有”则是指现象层面的存在。佛家认为,通过认识到“有”与“无”的空性,可以超越对物质世界的执着,达到内心的平静和解脱。盖会宁的这种艺术叙事策略既不同于西方静物画的象征传统(如莫兰迪的瓶罐),也超越了水墨画固有的题材限制,形成了一种跨文化的哲学性观念对话。

我们再来看盖会宁文化身份的实验,他在“去东方化”与“再东方化”之间觉醒。他明确反对“西方化的当代”,主张当代艺术要与传统艺术保持“若即若离”的绘画性空间距离。这种立场与20世纪西方艺术家(如:毕加索对非洲面具的借用)形成对比,前者试图通过解构传统实现文化突围,后者则通过挪用异域符号拓展自身语言。盖会宁的绘画实验性恰恰体现在对文化身份的辩证处理。例如:《独钓银山》(2023年创作)以传统水墨技法表现山石,却通过构图上的极简主义消解了山水画的宏大叙事,转而聚焦微观世界的生命张力。这种“再东方化”的实验,既规避了西方视角下的“东方奇观”陷阱,又为水墨艺术注入当代观念,与英国多元文化主义背景下艺术家(如:达明安·赫斯特)对本土符号的重构形成呼应。

盖会宁水墨艺术的实验性作为跨文化的“水墨世界新语法”已经成立。他的实践表明,东西方当代艺术的实验性并非对立,而是通过各自本土语境的深度开掘,生成新的艺术语法。

盖会宁的作品既拒绝被简化为“东方美学”的标本,也未被西方当代艺术的范式吞没,而是在黑与白、虚与实、传统与革新之间,开辟出一片属于全球当代艺术的“水墨世界新语法”。 盖会宁的这种实验性启示我们:艺术创新不必拘泥于文化身份的二元对立,而应通过媒介、观念与叙事的交流与融合,寻找跨文化共鸣的更多潜在可能。盖会宁的作品更是艺术衍生品设计的目标铆点,可以多元化运用于多品牌、多品类的元素设计,成为进入国际艺术消费市场的无限可能。

从笔者视角看,盖会宁的作品为中英文化艺术交流提供了新的视域,拓展了西方对中国文化的认知边界,是中国艺术创新的重要案例,成为中国当代艺术“走出去”代表之一。

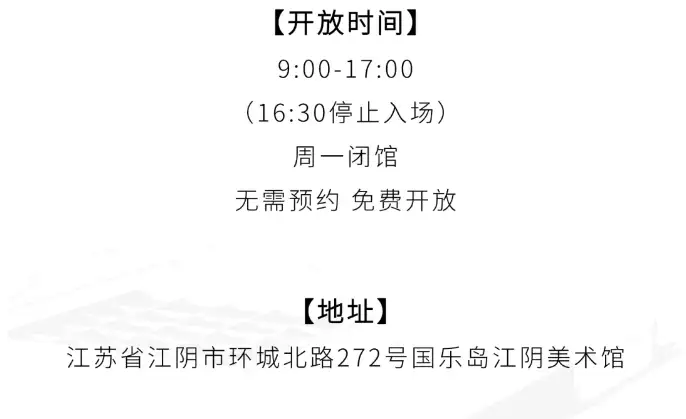

观展地点:

国乐岛 江阴美术馆

2000-2018 河北热线版权所有 冀ICP备14016386号-1

Copyright©2000-2018 hebeixw.asia.All Right Reserved